事業者が知っておくべき実務対応のポイント

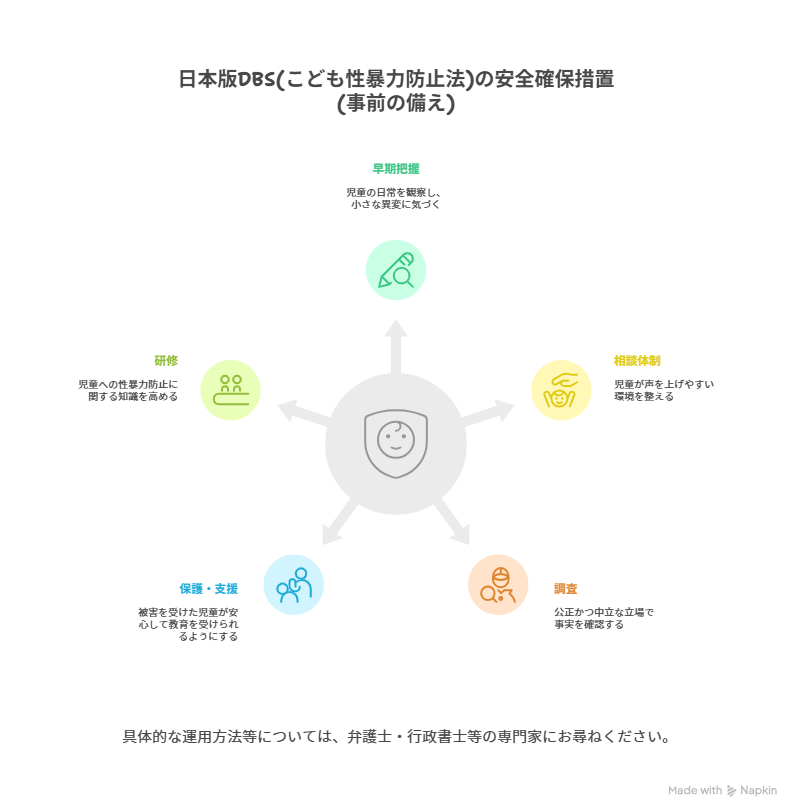

日本版DBS(こども性暴力防止法)は、教育・保育に関わる事業者に対し、犯罪事実確認に基づく安全確保措置の実施を義務付けています。今回解説する「防止措置」の運用にあたっては労働法制との整合性に十分な配慮が必要です。

1. 防止措置の法的枠組み

1.1 「おそれがあると認めるとき」の判断基準

こども性暴力防止法第6条は、犯罪事実確認の結果、「その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるとき」に防止措置を講じることを義務付けています。

この「おそれ」の判断は、事業者が行うものとされており、、どのような場合に「おそれ」があると認めるべきかの考え方については、ガイドラインで示される予定になっています。

① 特定性犯罪事実該当者の場合 過去のデータから再犯リスクが高いと考えられます。

② 被害申告がある場合 在籍する児童等や保護者からの被害申告は、速やかな対応が求められる重要な端緒です。

③ 調査により判明した場合 調査により児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断される場合、または性暴力につながりうる不適切な行為(SNSでの私的やり取り、不必要な送迎等)が確認された場合です。

1.2 適切な事実確認プロセス

「おそれ」の判断には、適切な事実確認プロセスが不可欠です。プロセスの適切性は、後の紛争において重要な評価要素となります。

事前準備段階

- 「児童対象性暴力等」および「不適切な行為」の範囲を明確化 (ただし、児童への身体接触等に関する考え方は、業種によって様々です。よって、現場が過度に委縮することがないよう留意することが必要です。)

- 事実評価プロセスの文書化

- 対象業務従事者および児童等・保護者への事前周知

事実確認段階

- 被害を受けた児童等と加害が疑われる従事者双方への聞き取り

- 関係者への確認、客観的証拠(監視カメラ、SNS記録等)の収集

- 人権や特性に配慮した公正・中立な調査

- 専門家との連携、関係機関(警察、児童相談所等)との協力

子どもが被害を受けた可能性がある場合、話を聞く際には以下の点に注意が必要です:

- 記憶の汚染を防ぐ:不適切な質問の仕方で、子どもの記憶が曖昧になったり、実際とは違う記憶が作られてしまう可能性がある

- 二次被害を防ぐ:聞き取りの方法が悪いと、子どもをさらに傷つけてしまう恐れがある

- 司法手続きへの配慮:将来的に裁判などで使える証言にするため、適切な方法で聞き取りを行う必要がある

専門的な訓練を受けた人が対応するのがベストですが、そうした人材は全国的に不足している現状を踏まえ、

事業者(学校や施設など)は、以下のように対応することが推奨されています。

- 刑事事件の疑いがある場合:すぐに警察などの司法機関に連絡

- それ以外の場合:臨床心理士、公認心理師、弁護士などの専門家にまず相談

評価・判断段階

- 合理的な認定基準に基づく評価

- 従事者の自己申告、供述内容の整合性確認

- 客観的証拠や第三者証言との照合

1.3 「おそれ」の内容に応じた防止措置

防止措置の内容は、「おそれ」の程度に応じて段階的に実施されます。

「おそれ」の内容防止措置一覧表

| 番号 | 状況・条件 | 防止措置の内容 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| ① | 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者だった場合 | 原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させない。 |

• 新規採用の場合:内定取消し等 • 現職者の場合:対象業務以外への配置転換等 |

| ② | 在籍する児童等又はその保護者から、特定の対象業務従事者による児童対象性暴力等の被害の申出があった場合 | 被害拡大防止のため、被害が疑われる児童等と加害が疑われる対象業務従事者の接触の回避を行う。 | • 一時的に対象業務から外し、自宅待機や別業務に従事させる等 |

| ③ | 調査等の結果、児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断される場合 | 原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させない。 |

• 懲戒事由に該当する場合:就業規則に沿った対応を行う • 防止措置として不十分である場合:対象業務以外への配置転換等を講じる |

| ④ | 調査等の結果、児童対象性暴力等には該当しないが不適切な行為が行われたと合理的に判断される場合 |

重大な不適切行為の場合: ③に準じた対応を行う 初回かつ比較的軽微な場合: 段階的な対応を行う |

軽微な場合の対応: • 指導や研修受講命令 • 注意深い経過観察 同様行為を繰り返した場合: • ③に準じてより厳格な対応 ※段階的対応から厳格対応への移行 |

• 児童等の安全確保が最優先

• 状況に応じた段階的な対応

• 継続的な監視と評価の実施

2. 労働法制との整合性確保

2.1労働法制上の観点から事業者があらかじめ行うべき主な事項

| 項目分類 | 具体的内容 |

|---|---|

| 対象範囲の明確化 | 各施設・事業における本法の対象となる従事者の範囲 |

| 内定・雇用契約関係 | 内定取消し事由や試用期間に係る解約事由として、「重大な経歴詐称」を定めること |

| 採用募集要項の採用条件や内定時の誓約書の誓約事項として、特定性犯罪前科がないことを明示すること | |

| 就業規則の整備 | 懲戒事由として次の内容を定めること: |

| ・「刑罰法規の各規定に違反する行為が認められた場合」、「企業秩序を乱した場合」等の一般的な刑罰法規違反・企業秩序義務違反 | |

| ・「正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかったとき」等の一般的な業務命令違反 | |

| ・「こども性暴力防止法上の『児童対象性暴力等』に該当する行為を行ったとき」、「児童対象性暴力等につながる不適切な行為を行ったとき」 | |

| 服務規律等の文書整備 | 就業規則及びその他服務規律等を定めた文書において、次の内容を定めること: |

| ・「児童対象性暴力等」及び「児童対象性暴力等につながる不適切な行為」の範囲 | |

| ・教育や保育を提供する場においてこれらの行為を行ってはならないこと | |

| ・これらの行為を行ったり、それを理由として刑罰を科された場合は、速やかに報告すること | |

| 確認事項 | 求職者の特定性犯罪歴の有無(※2)(※3) |

| 事前伝達等事項 | 制度の趣旨・目的、各施設・事業における対象業務従事者の範囲、個人情報の管理は徹底されること |

| 施行時・認定時又は採用内定後等に、犯罪事実確認の対象となること・従事者から国に対して戸籍等の提出を行う必要があること(※2) | |

| 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認された場合又は戸籍等の提出が行われず、法定の期限までに犯罪事実確認書の交付が行われない場合には、対象業務に従事させることができないこと(※2) | |

| 内定取消し事由や試用期間に係る解約事由として、「重大な経歴詐称」を定めていること | |

| 就業規則に定める刑罰法規違反・企業秩序義務違反・業務命令違反等の懲戒事由に該当する場合は、懲戒処分の対象になり得ること | |

| 特に、「児童対象性暴力等」及び「児童対象性暴力等につながる不適切な行為」はこども性暴力防止法の趣旨や規定に反する行為であり、厳格な懲戒処分の対象になり得ること | |

| その他、採用募集要項の採用条件や内定時の誓約書、関連する服務規律等を定めた文書等の内容(※2) |

注釈

(※1)現職者は、施行時・認定時に本法の対象となる業務に従事している(又は配置転換によって従事しうる)者を指す。

(※2)書面等で確認・伝達等すること(求職者に対しては採用面接等を通して確認・伝達等することが望ましい。)

(※3)求職者に対してのみ実施すべき事項

2.2 犯罪事実確認への非協力への対応

法定期限内に戸籍等の提出がない場合、事業者は法第17条(公表)や法第32条(認定取消し)の対象となるリスクがあります。

事前対策

- 犯罪事実確認の対象となることの書面による事前通知

- 戸籍等提出義務の明確化

- 非協力の場合の懲戒処分可能性の周知

段階的対応

- 業務命令としての提出指示

- 拒否の場合の書面指導

- 配置転換の検討

- 懲戒処分の検討

2.3 派遣労働者等への特別な配慮

派遣労働者、請負労働者、個人業務受託者については、直接の雇用関係がないため、特別な配慮が必要です。

契約上の対応

- 労働者派遣契約・請負契約への犯罪事実確認等の条項盛り込み

- 非協力時の労働者変更要請権の明記

- 個人業務受託者の場合:契約解除事由の設定

実務上の対応

- 派遣先等から直接の説明・依頼

- 取り得る範囲内での防止措置

- 情報提供時の法第12条(秘密保持義務)への配慮

2.4 誤った判断への対応とリスク管理

事実認定や措置判断に誤りがあった場合の対応体制を整備することは、労働者保護と制度信頼性向上の観点から重要です。これらに関することは、今後ガイドライン内で示される予定です。

リスク軽減策

- 適切な事実確認プロセスの構築

- 専門家との連携体制

- 労使間トラブル発生時の相談窓口活用

- 職場復帰時の偏見防止措置

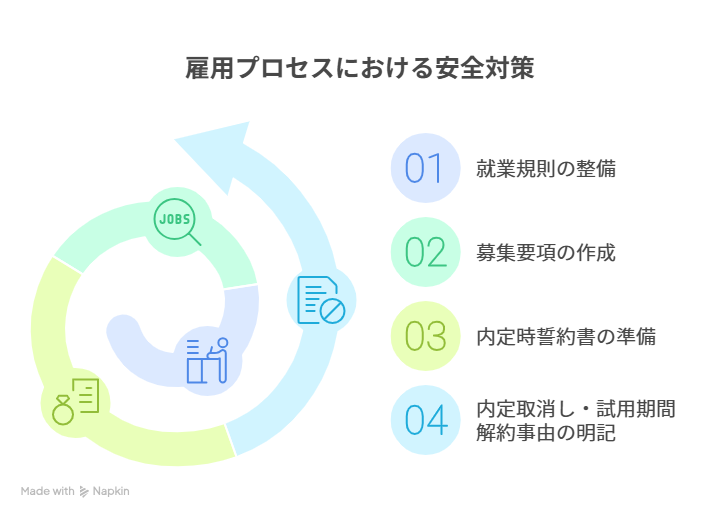

3. 事前準備で整備すべき規程類

3.1 就業規則の整備

懲戒事由の明記

- 刑罰法規違反

- 企業秩序義務違反

- 業務命令違反

- 「児童対象性暴力等」に該当する行為

- 「児童対象性暴力等につながる不適切な行為」

行為範囲の明確化

- 「児童対象性暴力等」の具体的範囲

- 「不適切な行為」の具体的範囲

- 禁止行為の明示

- 懲戒処分の厳格性の周知

3.2 採用関連書類の整備

募集要項

- 特定性犯罪前科がないことの明示

- 犯罪事実確認の実施についての記載

内定時誓約書

- 特定性犯罪歴の有無確認

- 虚偽申告時の内定取消し事由明記

内定取消し・試用期間解約事由

- 重大な経歴詐称の明記

- 犯罪事実確認結果に基づく取消し事由

4. 公務員の場合の特別な配慮

公務員については、労働契約法ではなく国家公務員法・地方公務員法が適用されますが、防止措置の基本的な考え方に相違はありません。

特別な留意点

- 人事に関する虚偽行為の法的禁止と罰則

- 「内定」の法的性質(事実行為)

- 成績主義の原則に基づく任用

- 転任等による職務見直しの検討

まとめ

児童の安全確保という重要な目的を達成するため、事業者は相当程度の対応を求められます。一方で、労働者の権利保護にも十分な配慮が必要であり、適切なバランスを保った運用が求められます。

法の趣旨を理解しつつ、労働法制との整合性を確保した実務体制の構築に努めていただきたいと思います。複雑な法的判断を要する場面も多いため、自己判断できなく、専門家との連携を積極的に活用されることをお勧めします。

ご相談窓口のご案内

熊本では、労務関連の整備については 荻生労務研究所様、申請手続きなどの法的サポートは 行政書士事務所POLAIRE(ポレール) が、それぞれの専門性を活かして事業者様の支援を行います。両者で連携し、制度対応を総合的にサポートすることが可能です。

日本版DBS(こども性暴力防止法)に関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。

オンライン全国対応可能です。 お気軽にお問合せください。

- 荻生労務研究所様

https://ogiu-sr.com/ - 行政書士事務所POLAIRE(ポレール)

https://polaire.sp-pallet.net/

■ 行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)

お問い合わせ先

TEL:096-288-2679

FAX:096-288-2798

MAIL:polaire@sp-pallet.net

※3営業日以内にご連絡差し上げます。

営業時間(完全予約制)

火・水・金・土 9:00~18:00

月・木 9:00~12:00

※日曜・祝日は休業日です。

夜間オンライン相談(完全予約制)

毎週水曜日 19:00~21:00(オンライン対応のみ)

※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。

ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。

[polaire_jsonld_auto

title=”日本版DBS認定制度:教育・保育事業者に求められる安全確保措置と労働法制対応の要点”

desc=”日本版DBS(こども性暴力防止法)の事業者向けガイド。5つの安全確保措置、就業規則、採用関連の労働法制対応を解説。2026年運用開始に向けた認定制度の重要ポイントと実務対策を網羅。”]