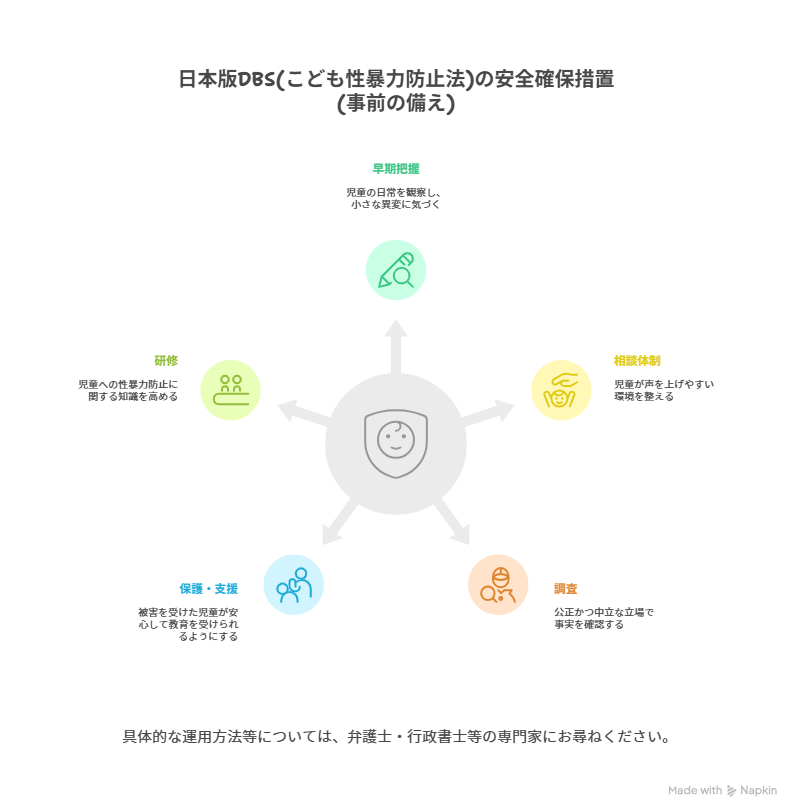

この記事のポイント

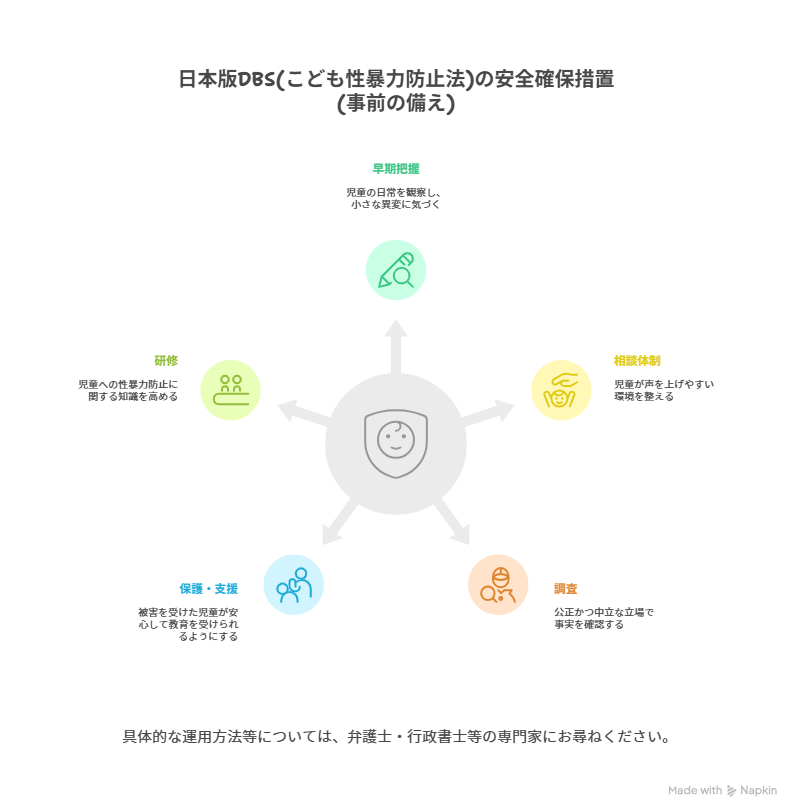

- 日本版DBSにより、事業者には5つの「安全確保措置」が求められます

- 早期把握・相談・調査・保護支援・研修が柱です

- 特に児童の人権と個別性に配慮した柔軟な運用が鍵となります

2026年12月から本格運用される「日本版DBS(こども性暴力防止法)」により、児童と接する職務に就く従事者を雇用する事業者には、新たに「安全確保措置」の実施が義務付けられます。

この記事では、熊本の行政書士として、特に重要な**5つの安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)**について、具体的な内容を分かりやすく解説します。

なぜ「安全確保措置」が必要なのか?

児童への性暴力被害を構造的に防ぐためです。

性暴力は外部から発見しにくく、被害児童も声を上げにくいという特徴があります。そのため、事業者による組織的・継続的な対応が不可欠となります。

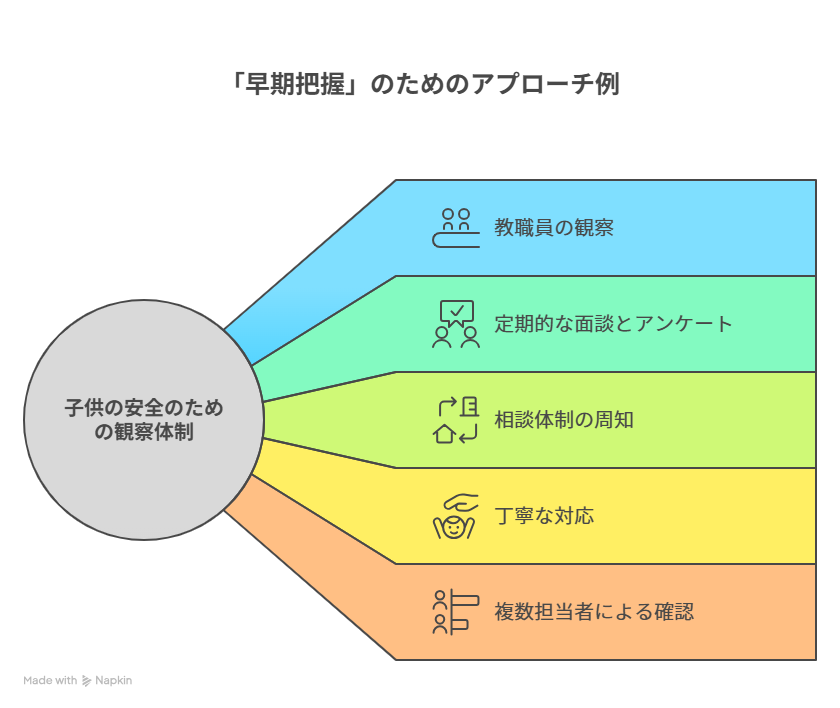

【措置1】早期把握:児童の小さな変化を見逃さない体制づくり

児童の日常を観察し、小さな異変に気づく体制を整えることが必要です。

✓ 複数職員による観察体制

- 担任だけでなく、複数の教職員が児童を観察

- 定期的な情報共有ミーティングの実施

✓ 定期的なコミュニケーション

- 個別面談やアンケートの実施

- 日常会話での変化の察知

✓ 相談窓口の周知

- 内部通報制度の整備

- 外部相談窓口の案内掲示

特に注意すべき対象

未就学児や意思疎通に課題のある児童には、より丁寧な対応と複数担当者による確認が重要です。

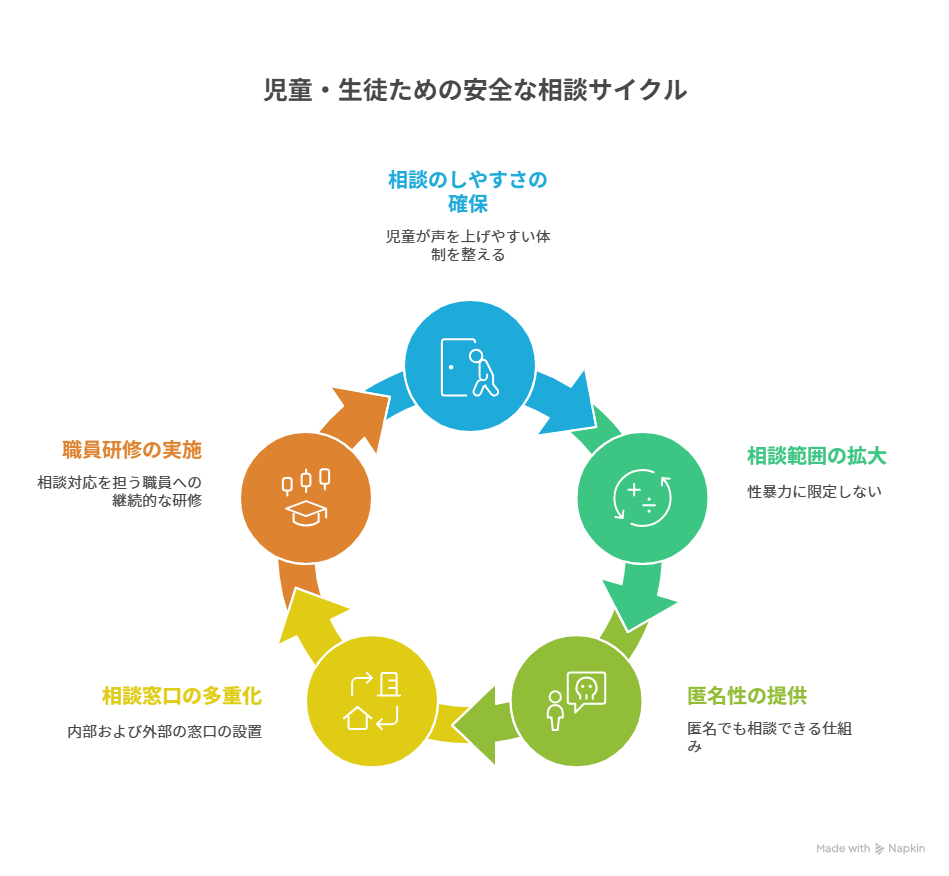

【措置2】相談体制:児童が「声を上げやすい」環境の構築

児童が「声を上げやすい」体制を整える必要があります。

1. 相談内容の幅広い受け入れ

- 性暴力に限定せず、あらゆる悩みを受け入れる

- 児童が話しやすい雰囲気づくり

2. 匿名相談の仕組み

- 名前を明かさずに相談できる環境

- 投書箱やオンライン相談窓口の設置

3. 相談窓口の多重化

- 内部相談窓口(担任、養護教諭等)

- 外部相談窓口(第三者機関)

相談対応職員の要件

相談対応を担う職員には継続的な研修受講が求められます。

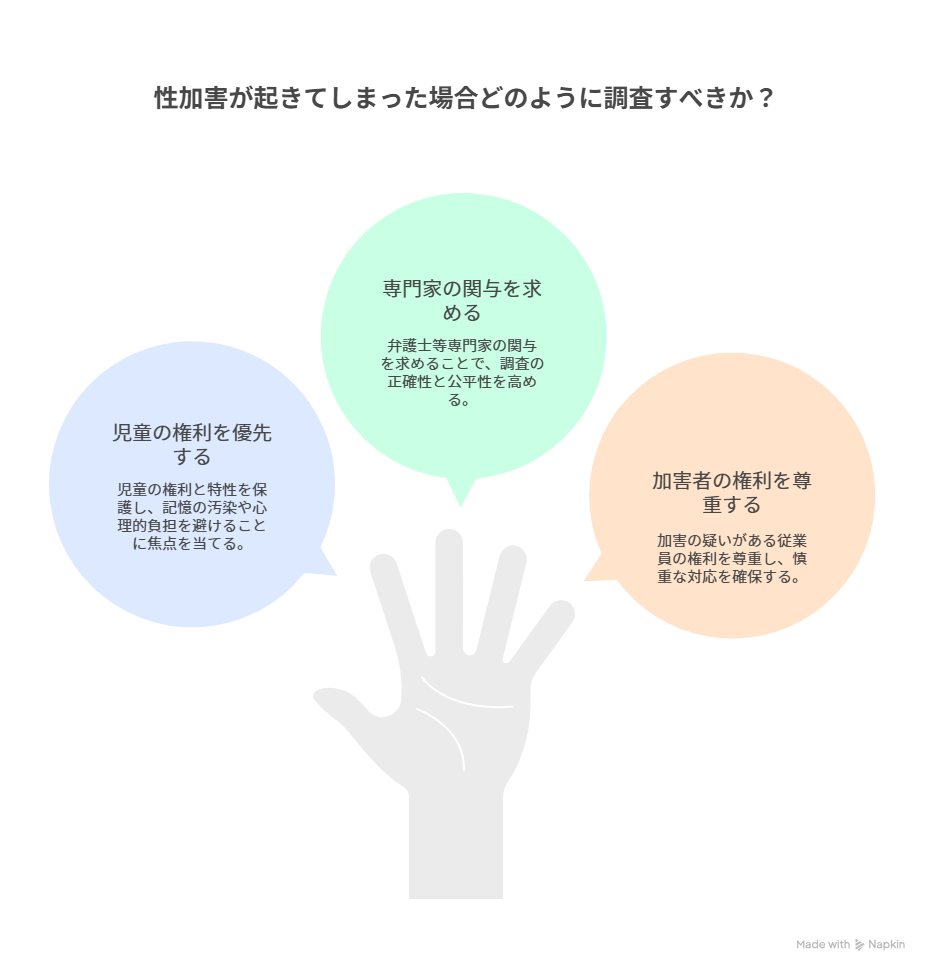

【措置3】調査:公正・中立な事実確認の実施

公正かつ中立な立場で、事実の有無と内容を確認します。

✓ 被害児童への配慮

- 児童の人権と特性を最優先に考慮

- 記憶の汚染や心理的負担を最小限に抑制

✓ 専門家の関与

- 外部専門家の助言・参加

- 客観的な視点での事実確認

✓ 加害疑いのある従事者の人権尊重

- 慎重かつ公正な対応

- 推定無罪の原則の遵守

【措置4】保護・支援:被害児童の安心できる環境整備

支援の具体的内容は以下のとおりです。

✓ 接触回避措置

- 被害児童と加害者の物理的分離

- 安全な教育・保育環境の確保

✓ 専門機関との連携

- ワンストップ支援センター等との協力

- 心理的ケアの提供

✓ 保護者対応

- 適切な説明と協力要請

- 家庭との連携強化

転園・転校時の配慮

本人の同意のもと、新たな所属先に対して支援情報の適切な引き継ぎを行います。います。

【措置5】研修:児童性暴力防止に関する知識・意識の向上

児童への性暴力防止に関する知識と意識を高めることが目的です。

✓ 実施頻度

- 年1回以上の定期実施

- 新任職員への導入研修

✓ 研修方法

- 外部専門家の活用

- 動画教材の利用

- ロールプレイやディベート形式

✓ 教材提供

- 令和7年度中に国による標準教材の提供予定

運用上の重要な注意点

法制度との整合性

- 教職員性暴力防止法など他の法制度との調整

- 既存の規則・体制との整合性確保

組織体制の整備

- 複数の目によるチェック体制

- 子どもの安全に責任を持つ担当者の明確化

- 外部第三者の関与による公平性の担保

実施負担の軽減

- 支援制度の活用

- 効率的な運用方法の検討

この記事は2025年6月現在の情報をもとに書かれています。具体的な運用については、各事業者の状況に応じた個別対応が必要です。詳しくは下記連絡先にお問合せください。

■ 行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)

お問い合わせ先

TEL:096-288-2679

FAX:096-288-2798

MAIL:polaire@sp-pallet.net

※3営業日以内にご連絡差し上げます。

営業時間(完全予約制)

火・水・金・土 9:00~18:00

月・木 9:00~12:00

※日曜・祝日は休業日です。

夜間オンライン相談(完全予約制)

毎週水曜日 19:00~21:00(オンライン対応のみ)

※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。

ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。

[polaire_jsonld_auto

title=”【熊本の行政書士が解説】日本版DBSにおける「安全確保措置①」とは?”

desc=”日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づく安全確保措置①(早期把握・相談・調査・保護・支援・研修)の内容と実務対応を、熊本の行政書士がわかりやすく解説します。”]