2026年12月の本格運用開始に向け、日本版DBS(こども性暴力防止法)では、教育・保育事業者に対する認定制度が導入されます。本制度は、児童の安全確保を目的とした包括的な管理体制の構築を事業者に求めるものです。

行政書士として、制度対応のポイントを実務的観点から整理いたします。

1. 認定要件における体制整備の実務

1. 認定要件における体制整備の実務

1.1 犯罪事実確認体制の法的要件

法第20条第1項第1号に基づき、民間教育保育等事業者は犯罪事実確認を適切に実施するための体制構築が義務付けられています。

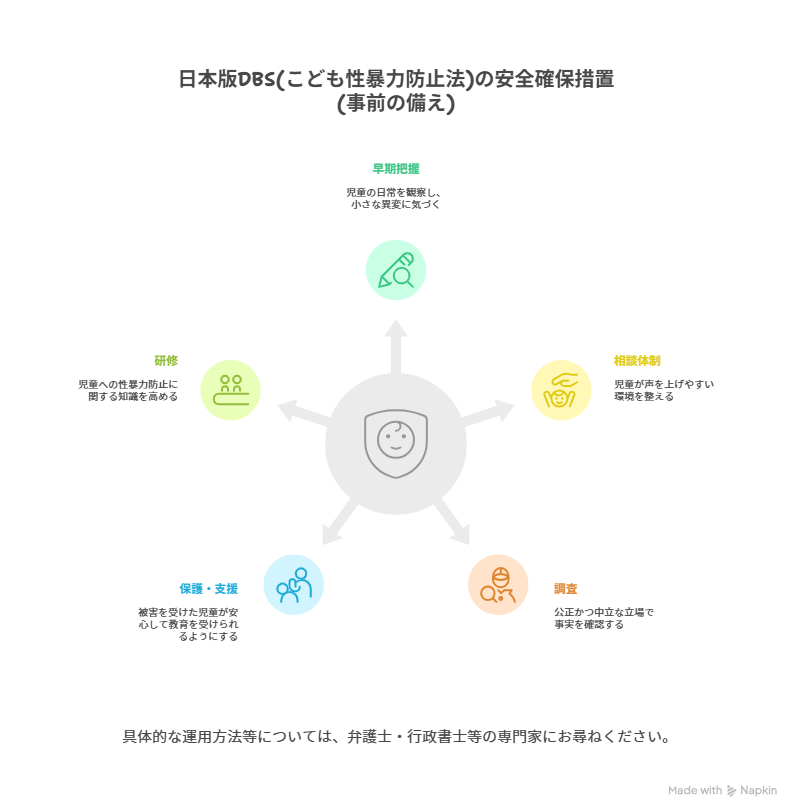

確認実施の4つの局面

- 新規雇用時(従事前確認)

- 雇用契約締結前の必須確認事項

- 採用プロセスにおける確認手続きの組み込み

- 緊急時対応(「いとまがない」場合)

- 代替措置の適用条件と手続き

- 事後確認の実施期限と方法

- 認定時現職者確認

- 既存従業員の一括確認

- 段階的実施計画の策定

- 定期再確認(5年周期)

- 更新スケジュールの管理

- 継続的な確認体制の維持

1.2 実務運営における管理要件

責任者の選任 内閣府令により、上記4つの確認プロセスを適切に実施するための責任者選任が要件化される予定です。

記録管理体制

- 確認スケジュールの策定・管理

- 対象者への手続き周知

- 申請フローの明文化

- 証明書類の適切な保管

2. 児童対象性暴力等対処規程の策定

2.1 法的根拠と構成要件

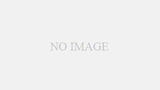

法第20条第1項第4号に基づく必須要件として、以下の3つの柱で構成される規程の整備が求められます。

防止措置

- 未然防止策の具体的手法

- 従業員研修プログラム

- リスク管理体制

調査措置

- 事案発生時の初動対応

- 調査手続きの標準化

- 証拠保全と記録管理

保護・支援措置

- 被害児童への支援体制

- 関係機関との連携方法

- 継続的ケア体制

2.2 規程運用の実務的留意点

変更手続き 法第24条第3項により、規程変更時にはオンラインでの届出が必要です。共同認定の場合は、関係者双方の合意が前提となります。

ガイドライン準拠 内閣府令基準への適合性確保とともに、今後公表予定のガイドラインに示される規程例を参考とした策定が推奨されます。、共同認定の場合は関係者双方の合意が必須です。

3. 共同認定制度の運用実務

3.1 適用対象の明確化

事業運営者の定義 ガイドラインにおいて、以下の通り明確化される予定です:

- 指定管理者または委託を受けた管理者は、対象事業の運営全体を担う者

- 施設の維持管理のみを担う場合は対象外

- 民間教育保育等事業者と同等の公的基準の遵守が必要

3.2 役割分担の具体的設計

法第21条第3項において準用する第19条第4項第2号により、以下の措置について具体的な役割分担を申請書類に添付することが求められます。

共同実施対象措置

- 犯罪事実確認

- 安全確保措置(早期把握、面談、規程作成、研修)

- 情報管理措置

実務的な役割分担例

| 業務領域 | 主体 | 協力体制 |

|---|---|---|

| 犯罪事実確認(書類収集・提出) | 事業者 | 運営者情報提供 |

| 防止措置・リスク管理 | 運営者 | 事業者監督 |

| 調査・相談対応の初動 | 両者協力 | 役割明確化 |

| 情報管理規程の運用 | 事業者主体 | 運営者遵守 |

3.3 責任の連帯性

認定取消等の行政処分は両者に及ぶため、密接な連携体制の構築が不可欠です。責任が分散されるわけではなく、認定取消などの際は両者に影響が及ぶ点に注意が必要です。

4. 認定申請手続きの実務

4.1 申請方法と処理期間

申請方法

- e-Govによる電子申請(法第19条)

- こども家庭庁への提出

標準処理期間

- 通常:1〜2ヶ月

- 補正が必要な場合:期間延長

4.2 添付書類の実務的準備

基本書類

- 定款・登記簿謄本

- 対象事業に関する資料(URL、パンフレット等)

- 児童対象性暴力等対処規程

- 犯罪事実確認に関する誓約書

- 情報管理規程

- 欠格事由非該当の誓約書

共同認定追加書類

- 事業運営に関する役割分担表

- 関係者間の契約書

- 業務分担協定書

事業証明資料 法第19条第4項第5号に基づく「民間教育保育等事業を行っていることを証する資料」については、事業類型ごとにガイドラインで詳細が示される予定です。業ごとに、ガイドラインにおいて示すこととされます。

5. 制度対応における戦略的考察

5.1 認定取得の必要性

法的義務としての側面 制度運用開始後は、認定取得が事業継続の前提条件となります。

信頼性確保の観点 認定未取得は「必要な安全対策を講じていない」との誤解を招くリスクがあり、事業者の社会的信頼性に影響を与える可能性があります。

5.2 準備期間の活用

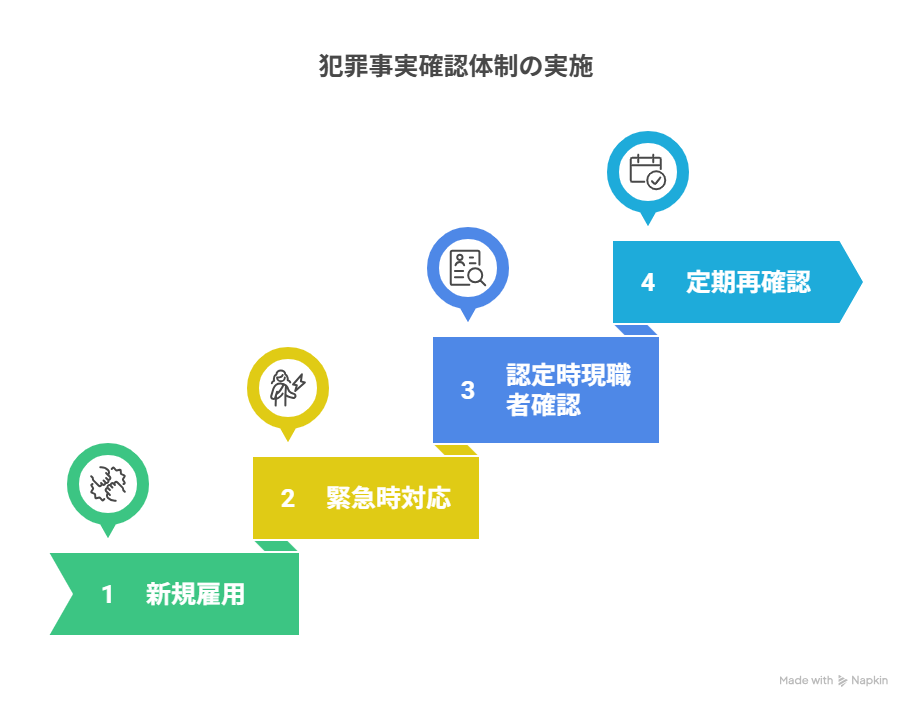

体制整備の段階的実施

- 現行体制の点検・評価

- 不足要素の特定・補強

- 規程類の策定・整備

- 従業員への周知・研修

専門家活用の重要性 制度の複雑性と準備期間の制約を考慮し、早期の(弁護士・社労士・行政書士等の)専門家への相談が推奨されます。

結論

日本版DBS認定制度への対応は、「確認体制の実効性ある構築」と「それを証する適切な記録・規程類の整備」の両輪で成り立ちます。多くの事業者において制度認知が不十分である現状を踏まえ、施行直前の混乱を回避するためにも、計画的かつ体系的な準備が不可欠です。

行政書士として、各事業者の実情に応じた認定取得支援を通じ、児童の安全確保と事業継続の両立を実現するための専門的サポートを提供いたします。

本稿は、現時点で公表されている情報に基づき作成しており、今後の制度詳細の確定に伴い、内容の更新が必要となる場合があります。

■ 行政書士事務所 POLAIRE(ポレール)

お問い合わせ先

TEL:096-288-2679

FAX:096-288-2798

MAIL:polaire@sp-pallet.net

※3営業日以内にご連絡差し上げます。

営業時間(完全予約制)

火・水・金・土 9:00~18:00

月・木 9:00~12:00

※日曜・祝日は休業日です。

夜間オンライン相談(完全予約制)

毎週水曜日 19:00~21:00(オンライン対応のみ)

※日中にお時間が取れない方のための予約制相談です。

ご予約完了後、オンラインミーティングのURLをお送りします。

[polaire_jsonld_auto

title=”日本版DBS 認定の基準と手続き”

desc=””]